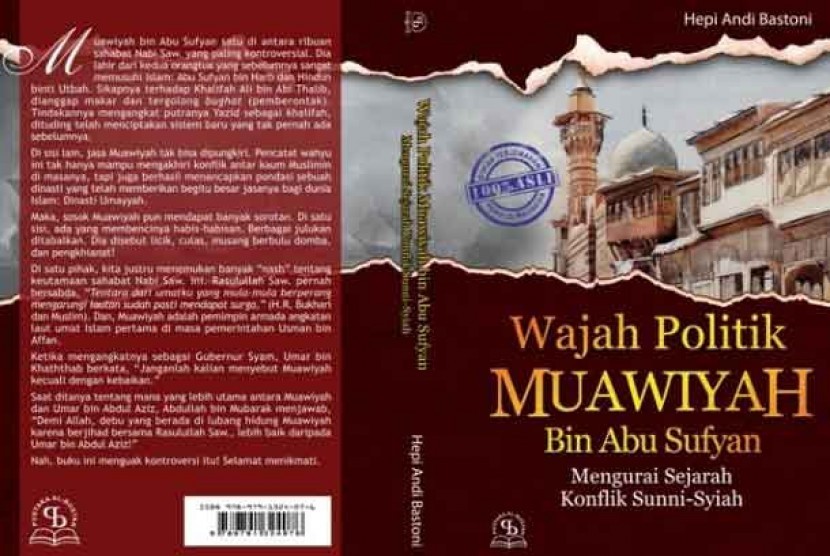

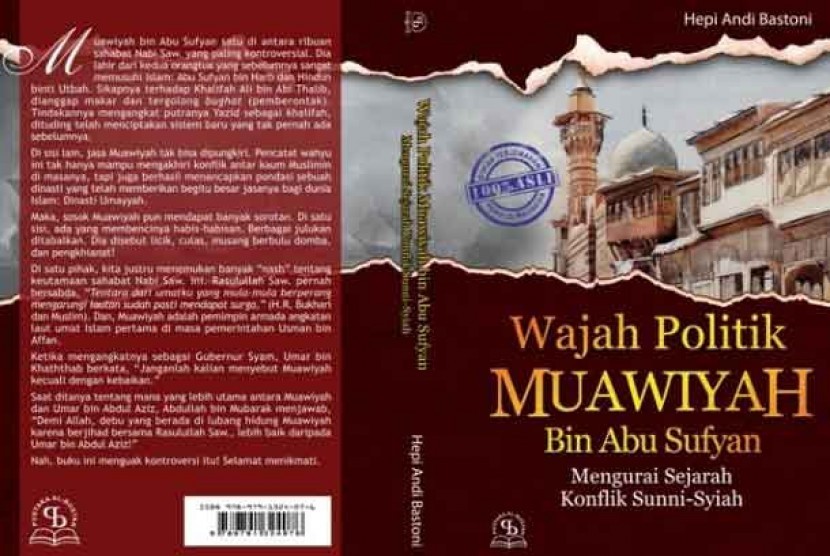

Wajah Politik Muawiyah Bin Abu Sufyan, Mengurai Sejarah Konflik Sunni-Syiah

dakwatuna.com – Sosok

Muawiyah bin Abu Sufyan satu di antara ribuan sahabat Nabi saw paling

kontroversial. Ia lahir dari kedua orangtua yang sebelumnya sangat

memusuhi Islam; Abu Sufyan bin Harb dan Hindun binti Utbah. Sikapnya

terhadap Khalifah Ali bin Abi Thalib, dianggap makar dan tergolong

bughat (pemberontak). Tindakannya mengangkat putranya Yazid sebagai

khalifah, dituding telah menciptakan sistem baru yang tak pernah ada

sebelumnya.

Di

sisi lain, jasa Muawiyah tak bisa dipungkiri. Pencatat wahyu ini tak

hanya mampu mengakhiri konflik antar kaum Muslimin di masanya, tapi juga

berhasil menancapkan pondasi sebuah dinasti yang telah memberikan

begitu besar jasanya bagi dunia Islam; Dinasti Umayyah.

Maka,

sosok Muawiyah pun mendapat banyak sorotan. Di satu sisi, ada yang

membencinya habis-habisan. Berbagai julukan ditabalkan. Ia disebut

licik, culas, musang berbulu domba dan pengkhianat!

Di

satu pihak, kita justru menemukan banyak ‘nash’ tentang keutamaan

sahabat Nabi saw ini. Rasulullah saw pernah bersabda, “Tentara dari

umatku yang mula-mula berperang mengarungi lautan sudah pasti mendapat

surga,” (HR Bukhari dan Muslim).

Dan, Muawiyah adalah pemimpin armada angkatan laut umat Islam pertama di masa pemerintahan Utsman bin Affan.

Ketika

mengangkatnya sebagai gubernur Syam, Umar bin Khaththab berkata,

“Janganlah kalian menyebut Muawiyah kecuali dengan kebaikan.”

Saat

ditanya tentang mana yang lebih utama antara Muawiyah dan Umar bin

Abdul Aziz, Abdullah bin Mubarak menjawab, “Demi Allah, debu yang berada

di lubang hidung Muawiyah karena berjihad bersama Rasulullah saw, lebih

baik daripada Umar bin Abdul Aziz!”

Terlepas

dari segala perdebatan itu, khususnya tentang sosok Muawiyah bin Abi

Sufyan, hal yang harus kita sepakati adalah para sahabat Nabi semuanya

saleh, dan haram bagi kita mencaci maki mereka.

Bahkan, banyak di antara mereka yang dipastikan masuk surga, sejak masih hidup. Misalnya, keempat khalifah Rasulullah SAW, yaitu Abu Bakar, Umar bin Khaththab, Utsman bin Affan dan Ali bin Abi Thalib. Selain itu ada juga 10 sahabat yang dijanjikan surga.

Bahkan, banyak di antara mereka yang dipastikan masuk surga, sejak masih hidup. Misalnya, keempat khalifah Rasulullah SAW, yaitu Abu Bakar, Umar bin Khaththab, Utsman bin Affan dan Ali bin Abi Thalib. Selain itu ada juga 10 sahabat yang dijanjikan surga.

Dalam Al-Quran,

Allah SWT menyanjung para sahabat Nabi tanpa terkecuali. Allah ridha

kepada mereka dan mereka juga ridha kepada Allah. “Allah ridha terhadap

orang-orang mukmin ketika mereka berjanji setia kepadamu di bawah pohon,

maka Allah mengetahui apa yang ada dalam hati mereka lalu menurunkan

ketenangan atas mereka dengan memberi balasan kepada mereka dengan

kemenangan yang dekat (waktunya).” (QS al-Fath: 18).

Nah,

buku ini hadir untuk mendudukkan masalah sebenarnya. Bagaimana

seharusnya kita menyikapi sahabat Nabi SAW ini? Lalu, apa saja kiprah

Muawiyah bagi Islam dan kaum Muslimin. Bagaimana peran politik pencatat

wahyu di masa Nabi ini sebenarnya? Benarkah ia pemberontak atau mujahid?

Buku ini juga mengurai akar konflik Sunni-Syiah! Sangat layak dibaca

oleh kaum Muslimin. (Chairul Akhmad/ROL)

Sumber Berita : https://www.dakwatuna.com/2012/10/31/23905/wajah-politik-muawiyah-bin-abu-sufyan-mengurai-sejarah-konflik-sunni-syiah/#axzz5Tg3q5yZQ

Membaca Konflik antara Ali dan Muawiyah (1)

Senin 02 Mar 2015 18:12 WIB

Rep: Ahmad Islamy Jamil/

Red: Indah Wulandari

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Konflik politik dan perebutan kekuasaan

kerap kita jumpai dalam catatan peradaban manusia. Tidak terkecuali

dalam sejarah peradaban Islam.

Bahkan, gejala semacam itu sudah ada sejak era para sahabat yang merupakan generasi terbaik sepanjang perjalanan dunia Islam.

Perseteruan politik antara Ali bin Abi Thalib RA dan Muawiyah bin Abi Sufyan pada pengujung periode pemerintahan Khulafa Rasyidun menimbulkan sejumlah perang saudara. Di antaranya yang paling terkenal adalah Pertempuran Shiffin yang terjadi pada 37 Hijriah atau hanya berselang 25 tahun pascawafatnya Rasulullah SAW.

Catatan tersebut menunjukkan, konflik berdarah yang melibatkan sesama Muslim sudah ditemukan pada masa-masa permulaan Islam. Benih-benih perpecahan di kalangan umat Islam pada era sahabat semakin berkembang sejak terbunuhnya Khalifah Utsman bin Affan RA di tangan kaum pemberontak pada 17 Juni 656 (18 Dzulhijjah 35 H).

Ali yang kemudian dipilih menjadi khalifah pengganti Utsman, menghadapi situasi negara yang tidak stabil lantaran adanya perlawanan dari beberapa kelompok, termasuk dari Muawiyah yang ketika itu menjabat sebagai gubernur Syam (Suriah).

Muawiyah yang masih memiliki hubungan kekerabatan dengan Utsman, menginginkan supaya pembunuh Utsman diadili. Namun, Muawiyah menganggap Ali tidak memiliki niat untuk melakukan hal tersebut, sehingga gubernur Suriah itu pun memberontak terhadap sang khalifah.

Menanggapi pemberontakan Muawiyah, langkah pertama yang diambil Ali adalah mencoba menyelesaikan masalah secara damai, yakni dengan mengirimkan utusannya ke Suriah.

“Proses negosiasi tersebut tidak membuahkan hasil, sehingga Ali pun memutuskan untuk memadamkan pemberontakan Muawiyah lewat jalan perang,” tulis pengamat sejarah Islam asal India, Akramulla Syed, dalam artikelnya, The Battle of Islam at Siffin.

Untuk menghadapi Muawiyah, Khalifah Ali mengirim pasukan sebanyak 90 ribu tentara ke Syam yang dibagi menjadi tujuh unit. Sementara, Muawiyah yang didukung oleh 120 ribu prajurit juga membagi pasukannya menjadi tujuh kelompok.

Ketika pasukan Ali dan Muawiyah bertemu di wilayah Shiffin, kedua pihak langsung mengambil posisi siaga. Namun, sebelum berperang, kedua kubu terlebih dulu mengirim utusannya masing-masing untuk melakukan perundingan, dengan harapan pertempuran bisa dihindari.

Ibnu Katsir dalam al-Bidayah wa an-Nihayah menyebutkan, Abu Muslim al-Khaulani beserta beberapa orang mendatangi Muawiyah dan mengatakan, “Apakah engkau menentang Ali?”

Muawiyah lantas menjawab, “Tidak, demi Allah. Sesungguhnya aku benar-benar mengetahui bahwa dia lebih utama dariku dan lebih berhak memegang khilafah daripada aku. Akan tetapi, seperti yang kalian ketahui Utsman terbunuh dalam keadaan terzalimi, sedangkan aku adalah sepupunya yang berhak meminta keadilan. Katakan kepada Ali, serahkan para pembunuh Utsman kepadaku dan aku akan tunduk kepadanya.”

Namun, Ali tetap tidak mau mengabulkan permintaan Muawiyah tersebut atas pertimbangan kemaslahatan.

Negosiasi kembali menemui jalan buntu, sehingga perang pun tak terelakkan lagi. Kontak senjata yang paling sengit antara kubu Ali dan Muawiyah berlangsung di tebing Sungai Furat selama tiga hari, yakni dari 26-28 Juli 657 (9-11 Safar 37 H).

Pertempuran inilah yang di kemudian hari dikenal dengan Perang Shiffin.Sejumlah sahabat yang memimpin pasukan di pihak Ali antara lain adalah Malik al-Ashtar, Abdullah Ibnu Abbas, Ammar bin Yasir, dan Khuzaimah bin Tsabit. Sementara, pasukan Muawiyah diperkuat oleh Amr bin Ash dan Walid bin Uqbah. (Bersambung)

Sumber Berita : https://www.republika.co.id/berita/dunia-islam/islam-digest/15/03/03/nkkk2q-membaca-konflik-antara-ali-dan-muawiyah-1

Sumber Berita : https://www.republika.co.id/berita/dunia-islam/islam-digest/15/03/03/nkkk2q-membaca-konflik-antara-ali-dan-muawiyah-1

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pertempuran sengit yang berkecamuk sepanjang hari menyebabkan banyaknya korban yang berjatuhan di kedua belah pihak, terutama di kubu Muawiyah.

Kendati demikian, Ali juga kehilangan beberapa sahabat terkemuka Rasulullah SAW yang ikut mendukungnya dalam perang tersebut.

Di antara mereka adalah Hasyim bin Utba dan Ammar Yasir.Riwayat mengenai jumlah pasukan yang terbunuh di kedua belah pihak berbeda satu sama lain.

Kendati demikian, sejarawan klasik asal Inggris, Gibbon Edward dalam bukunya The History of the Decline and Fall of the Roman Empire menuturkan, jumlah tentara yang tewas di kubu Ali diperkirakan sebanyak 25 ribu orang, sedangkan di pihak Muawiyah mencapai 45 ribu orang.

Terbunuhnya Ammar bin Yasir membuat kubu Ali dan Muawiyah merasa terguncang, sehingga keduanya pun sepakat untuk berdamai. Mereka juga mengkhawatirkan wilayah perbatasan yang sedang lemah dan bisa diserang kapan saja oleh pasukan Persia dan Romawi Timur (Byzantium).

Pertempuran Shiffin berakhir imbang. Perjanjian damai antara Ali dan Muawiyah dibuat berdasarkan Alquran dan Sunnah. Adapun juru runding dari pihak Ali adalah Abu Musa al-Asy’ari, sedangkan dari kubu Muawiyah adalah Amr bin Ash.

Selang beberapa tahun setelah perundingan tersebut, kelompok yang merasa tidak puas dengan Ali merencanakan pembunuhan terhadap sang khalifah. Sepupu sekaligus menantu Rasulullah SAW itu akhirnya wafat pada 21 Ramadhan 40 H setelah diserang oleh seorang Khawarij bernama Abdurrahman ibn Muljam.

Air mata Muawiyah untuk Ali Muhammad Asy-Syallabi dalam bukunya Muawiyah bin Abu Sufyan mengisahkan, saat mendengar kabar tentang kematian Ali, Muawiyah pun menangis.

Istrinya lantas menanyakan mengapa pendiri Dinasti Umayyah itu menagisi orang yang dulu pernah memeranginya.

Muawiyah menjawab, “Kamu sebaiknya diam saja. Kamu tidak mengetahui berapa banyak manusia kehilangan keutamaan, fikih, dan ilmu karena kematiannya (Ali).”Setelah kematian Ali bin Abi Thalib, kekuasaan kekhalifahan diberikan kepada putra tertua Ali yaitu Hasan.

Namun, perseteruan antara keluarga Muawiyah dan Ali ternyata kembali berlanjut. Hasan hanya memerintah beberapa bulan sebelum akhirnya dia membuat perjanjian damai dan menyerahkan kekhalifahan kepada Muawiyah pada 661.

Sejak itulah Bani Umayyah resmi menguasai peradaban Islam.

Sumber Berita : https://www.republika.co.id/berita/dunia-islam/islam-digest/15/03/03/nkkk7m-membaca-konflik-antara-ali-dan-muawiyah-2habis

Sumber Berita : https://www.republika.co.id/berita/dunia-islam/islam-digest/15/03/03/nkkk7m-membaca-konflik-antara-ali-dan-muawiyah-2habis

ALLAH menciptakan manusia dengan fitrah, “Maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama [Allah]; [tetaplah atas] fitrah Allah yang telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. Tidak ada perubahan pada fitrah Allah. [Itulah] agama yang lurus; tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui,” [QS. al-Rum: 30].

Pada mulanya kebanyakan manusia tidak mengetahui, makanya mereka menyembah pohon dan batu, memuja api, menciptakan tuhan dengan tangan-tangan mereka sendiri dan menyekutukannya dengan Allah, karena secara fitrah mereka sadar bahwa alam semesta ini harus ada Penciptanya. Mereka yakin bahwa segala sesuatu di sekitar mereka tidak terjadi secara kebetulan. Mereka juga membayangkan adanya kekuatan besar yang menciptakan segala sesuatu. Mereka kebingungan sebagaimana kebingungan yang dirasakan oleh Nabi Ibrahim as.: ketika malam tiba, ia melihat bintang, dan ia berkata, “Ini Tuhanku.” Kemudian, ketika ia melihat rembulan, ia berkata, “Ini Tuhanku.” Kemudian, ketika ia melihat matahari, ia berkata, “Ini Tuhanku.” Sebagian besar mereka menganggap bahwa bintang, rembulan, dan matahari adalah tuhan. Mengenai mereka, benarlah apa yang dikatakan oleh Muhammad Iqbal, “Mereka menyembah bintang-bintang karena kebodohan, cahaya hidayah belum mereka dapatkan.”

Dari sini kita tahu bahwa sejak awal penciptaan manusia sudah mencari tahu tentang Allah. Ketika penglihatannya mulai terbuka dan dapat melihat berbagai keajaiban di sekitarnya, ia lalu berpikir bahwa tentu ada kekuatan yang lebih besar, kekuatan yang menciptakan semua keajaiban itu. Mereka menyangka bahwa tempat kekuatan besar itu tentulah di atas langit, sehingga mereka pun memujanya setinggi mungkin. Sebagian dari mereka menyembah bintang-bintang, sebagian lainnya menyembah sesuatu yang sangat besar atau sangat tinggi seperti pepohonan, badai, dan petir. Kemudian mereka berpikir mewujudkan tuhan dalam bentuk patung-patung yang dapat mereka jangkau saat mereka membutuhkannya, “Dan orang-orang yang mengambil pelindung selain Allah [berkata], ‘Kami tidak menyembah mereka melainkan supaya mereka mendekatkan kami kepada Allah dengan sedekat-dekatnya.’ Sesungguhnya Allah akan memutuskan di antara mereka tentang apa yang mereka berselisih padanya,” [QS. al-Zumar: 3]. Mereka memahat dan membuat patung-patung, kemudian mereka mempersembahkan kurban hewan-hewan sesembelihan guna meminta keridhaan Tuhan dan menghindari murka-Nya.

Jadi, bahkan orang-orang terdahulu yang menyembah bintang-bintang dan fenomena-fenomena alam secara fitrah mempercayai adanya Allah. Mereka benar-benar yakin bahwa Tuhan itu sangat besar dan agung, tidak ada tempat yang kuasa menampungnya selain langit yang luas. Makanya semua orang di masing-masing agama ketika berdoa mereka mengangkat tangan ke langit yang dianggap sebagai tempat bersemayamnya Allah. Itu adalah “fitrah Allah yang telah menciptakan manusia menurut fitrah itu”, sehingga manusia-manusia terdulu secara fitrah meyakini adanya Allah, hanya saja mereka belum mendapatkan petunjuk sebagaimana apa yang dikehendaki Allah kepada hamba-hamba-Nya. Kemudian Allah mengutus para nabi dan rasul untuk memberikan petunjuk kepada tauhid dan kewajiban-kewajiban kemanusiaan, karena manusia membutuhkan ketenangan dalam hidupnya. “Dan [ingatlah] ketika Ibrahim berkata, ‘Ya Tuhanku, perlihatkanlah kepadaku bagaimana Engkau menghidupkan orang-orang mati.’ Allah berfirman, ‘Belum yakinkah kamu?’ Ibrahim menjawab, ‘Aku telah meyakininya, akan tetapi agar hatiku tenang,” [QS. al-Baqarah: 260]. Tujuan diutusnya para rasul adalah untuk membuat manusia menjadi lebih tenang dalam keimanannya kepada Allah.

Bahkan, meskipun tidak menemukan kalimat “Rabb” di dalam kitab-kitab yang dibawa oleh para rasul, manusia akan tetap mengimani adanya Allah dengan akalnya, sebagaimana firman Allah, “Kami akan memperlihatkan kepada mereka tanda-tanda [kekuasaan] Kami di segenap penjuru dan pada diri mereka sendiri, sehingga jelaslah bagi mereka bahwa al-Qur`an itu adalah benar,” [QS. Fushshilat: 53]. Tanda-tanda kebesaran Allah terhampar luas di alam semesta, akal manusia dapat memahaminya dan kemudian mengetahui adanya Allah.

Allah berfirman, “Dan perangilah mereka itu, sehingga tidak ada fitnah lagi dan [sehingga] ketaatan itu hanya semata-mata untuk Allah. Jika mereka berhenti [dari memusuhi kamu], maka tidak ada permusuhan [lagi], kecuali terhadap orang-orang yang zhalim,” [QS. al-Baqarah: 193]. Allah memerintahkan kita bahwa agama hanyalah agama-Nya, tidak disekutukan dengan siapapun. Ibadah ikhlas hanya untuk Allah, tidak boleh untuk selainnya. Tidak ada sekutu bagi kekuasaan-Nya bahkan para nabi dan rasul sekali pun. “Katakanlah, ‘Sesungguhnya aku ini manusia biasa seperti kamu, yang diwahyukan kepadaku, ‘Bahwa sesungguhnya Tuhan kamu itu adalah Tuhan yang Esa.’ Barangsiapa mengharap perjumpaan dengan Tuhannya, maka hendaklah ia mengerjakan amal yang saleh dan janganlah ia mempersekutukan seorangpun dalam beribadat kepada Tuhannya,” [QS. al-Kahf: 110].

Dari paparan di atas kita tahu bahwa ibadah murni hanya untuk Allah, tidak ada satu pun makhluk yang dapat mengklaim ibadah selain Allah. Orang yang beribadah kepada Allah dengan ikhlas, maka tidak ada penghalang atau perantara antara dia dan Sang Pencipta. Manusia tidak membutuhkan siapapun setelah para rasul menyampaikan risalah dari Allah. “Katakanlah, ‘Aku bukanlah rasul yang pertama di antara rasul-rasul dan aku tidak mengetahui apa yang akan diperbuat terhadapku dan tidak [pula] terhadapmu. Aku tidak lain hanyalah mengikuti apa yang diwahyukan kepadaku dan aku tidak lain hanyalah seorang pemberi peringatan yang menjelaskan,” [QS. al-Ahqaf: 9]. Manusia yang beriman kepada Allah tidak memerlukan patung-patung dan berhala-berhala atau manusia sepertinya untuk menjadikannya dekat dengan Allah. Tidak ada penghalang dan tidak ada jarak antara dia dan Tuhannya. “Dan apabila hamba-hambaKu bertanya kepadamu tentang Aku, maka [jawablah], bahwasanya Aku adalah dekat. Aku mengabulkan permohonan orang yang berdoa apabila ia memohon kepadaKu, maka hendaklah mereka itu memenuhi [segala perintah-Ku] dan hendaklah mereka beriman kepada-Ku, agar mereka selalu berada dalam kebenaran,” [QS. al-Baqarah: 186].

Pada mulanya Rasulullah Saw. datang menyampaikan risalah kepada kaumnya di tanah Arab. Risalah yang beliau bawa adalah seruan kepada agama baru. Perjuangan rahasia yang beliau lakukan dalam berdakwah memakan waktu yang cukup lama, dan selama itu umat Muslim mengalami siksaan, bahkan mereka terusir dari Makkah ke Madinah. Dari sana Islam menjadi agama universal, dan dari sana pula dakwah Islam meluas ke seluruh dunia.

Seruan untuk mendirikan negara Islam tidak tampak dibandingkan dengan tujuan paling dasar dari dakwah Islam, yaitu menghidupkan agama Allah dan menyebarkannya di muka bumi. Tidak ada di benak Rasulullah Saw.—di saat beliau menyeru umat kepada agama Allah dan tauhid—pikiran untuk mendirikan sebuah negara seperti imperium-imperium besar di sekitar Jazirah Arab. Kalau beliau memang menghendaki itu, tentu Allah akan memudahkan jalan beliau dan mengajarkan kepada beliau bagaimana membangun dasar-dasar negara baru seperti yang beliau inginkan, apalagi semua orang yang ada di Jazirah Arab dan di sekitarnya sudah tunduk kepada agama baru itu, mereka patuh kepada Muhammad Saw. yang dianggap sebagai utusan dari Allah. Ketika kaum Quraisy menawarkan kepada beliau untuk menjadi raja, beliau menolaknya, “Demi Allah, kalau mereka meletakkan matahari di tangan kananku dan rembulan di tangan kiriku agar aku meninggalkan perkara ini (dakwah kepada Islam dan tauhid) hingga Allah menampakkannya, atau aku binasa karenanya, aku tidak akan meninggalkannya.”

Kalau Rasulullah Saw. berambisi menjadi raja dan memimpin sebuah negara, tentu beliau menerima tawaran kaum Quraisy itu dan beliau pun pasti menjadi raja bagi bangsa Arab. Di hadapan beliau terpampang banyak sekali pengalaman negara-negara dan imperium-imperium besar yang didirikan sehingga beliau bisa mengambil manfaat misalnya melalui para pedagang yang datang dari berbagai penjuru dunia ke Makkah ke Madinah. Rasulullah Saw. sangat mungkin memanfaatkan mereka untuk lebih mengenal pengalaman-pengalaman tersebut dalam rangka membangun sebuah negara kuat sebagaimana bangsa-bangsa lain yang punya negara-negara independen tersendiri saat itu. Adalah keharusan bagi beliau untuk mengajarkan para sahabat cara mengatur urusan-urusan negara sebagaimana beliau mengajarkan mereka cara mengerjakan shalat. Beliau lebih berkuasa dibandingkan Umar ibn al-Khattab untuk membentuk kantor-kantor, lebih berkuasa dibandingkan Abdul Malik ibn Marwan dalam pencetakan uang dan liberasi ekonomi dengan mengeluarkan dinar Arab. Sebagai kepala negara beliau wajib memilih seorang wakil yang kelak bisa diserahi tanggungjawab kekuasaan negara setelah beliau. Sungguh aneh orang-orang yang mengaku beriman kepada Allah dan rasul-Nya serta menyerukan Islam tetapi mereka membuat “bid’ah” negara Islam, raja yang diwariskan, dan imperium-imperium sementara Rasulullah Saw. menolak semua itu.

Rasulullah Saw. menyeru kepada “agama Allah” dan bukan kepada “negara Islam” di muka bumi. Beliau wafat, tetapi beliau tidak meninggalkan bid’ah “negara Islam”. Apa yang beliau lakukan diikuti oleh al-Khulafa’ al-Rasyidun setelahnya. Berbagai peperangan yang digerakkan oleh al-Khulafa’ al-Rasyidun tidak dalam rangka memperluas wilayah negara, karena yang dimaksud itu memang tidak ada, tetapi tujuan mereka adalah untuk menumpas kezhaliman dan mengajak manusia kepada agama Allah. Harta rampasan perang yang diperoleh mereka bagikan kepada umat Muslim sebagaimana disyariatkan Allah sebagai hak bagi orang-orang yang terlibat dalam perang. Kalau negara Islam memang ada, akan lebih baik bila al-Khulafa’ al-Rasyidun menyimpan harta tersebut dan membangun kantor khusus, kemudian membangun kantor-kantor khusus untuk mengatur urusan-urusan negara. Tetapi mereka meninggalkan semua itu dan lebih memilih menyebarkan agama Islam dan mengatur urusan-urusan sehari-hari umat Muslim sesuai dengan pesan-pesan yang terkandung di dalam al-Qur`an.

Dari Ali ibn Abi Thalib ke Muawiyah

Setelah wafatnya Ali ibn Abi Thalib dan berkuasanya Muawiyah ibn Abi Sufyan atas otoritas agama, khilafah berubah menjadi “kerajaan” yang diwariskan turun-temurun, yaitu menjadi negara politik. Muawiyah adalah seorang politisi muslim pertama di dunia Arab dengan pengertian yang sama dengan politisi zaman sekarang. Kecenderungan dan hasratnya kepada “kepemimpinan politik” lebih besar daripada “kepemimpinan agama”. “Kepemimpinan agama” menjadi ciri khas al-Khulafa’ al-Rasyidun berdasarkan kesepakatan Ahl al-Hall wa al-‘Aqd. Banyak sekali shahabat dan keluarga Nabi Saw. yang lebih berhak memegang tampuk kepemimpinan agama daripada Muawiyah, di antaranya adalah Ali ibn Abi Thalib ra., keponakan Nabi Saw. Ketika Ali ibn Abi Thalib dikudeta oleh Muawiyah, sebenarnya yang diperjuangkan oleh Ali ibn Abi Thalib adalah kepemimpinan agama setelah Rasulullah Saw. Ia melawan tentara Muawiyah untuk memperjuangkan haknya yang sudah disepakati oleh Ahl al-Hall wa al-‘Aqd melalui musyawarah, karena ia merupakan satu-satunya tokoh yang paling layak dari segi pemikiran dan pemahaman keagamaan untuk menjadi pemimpin agama. Tetapi Muawiyah ingin menjadi raja dengan sebuah imperium yang besar. Ia mengkudeta Ali ibn Abi Thalib dengan politik, bukan dengan ketakwaan, kezuhudan, dan semangat untuk menyebarkan agama Allah. Ia menang atas Ali ibn Abi Thalib dengan harta dan rekayasa politiknya.

Setelah memenangkan perang dengan siasat liciknya, Muawiyah mulai membuka ruang-ruang perdebatan mengenai arbitrasi, sebuah tradisi yang lebih dekat dengan pembangunan negara modern di suatu wilayah. Hal pertama yang dibicarakan dalam kerangka tradisi tersebut adalah soal walîyy al-‘ahd (putra mahkota) atau penerus kekuasaan setelahnya—anak menerima warisan kekuasaan dari ayahnya secara turun-temurun sebagai raja-raja Arab hingga akhir masa. Inilah yang diperingatkan oleh Abdullah ibn Umar ketika ia mendebat Muawiyah mengenai masalah peralihan khilafah kepada putranya, Yazid ibn Muawiyah. Ia mengingatkan bahwa Muawiyah telah mewariskan tradisi yang akan selalu ada di tengah-tengah umat Muslim, yaitu tradisi pewarisan khilafah kepada anak secara turun-temurun. Tradisi ini telah mengubah agama Allah menjadi negara-negara yang terpisah-pisah dan menyebabkan umat Muslim terpecah-belah hingga saat ini.

Muawiyah dan orang-orang setelahnya memanfaatkan tradisi tersebut untuk menguasai bangsa-bangsa dan umat-umat non-Arab. Kemudian terjadilah perang-perang pencaplokan terhadap tanah-tanah negeri-negeri lain dengan tujuan memperluas wilayah negara kekuasaan dengan mengeksploitasi agama untuk tujuan-tujuan politik. Akibatnya, khilafah Rasulullah Saw. menjadi negara Islam yang bertujuan memperluas wilayah kekuasaan ke negeri-negeri yang lain. Dalam kerangka perubahan mendasar tersebut muncul kelas ahli fikih dan da’i yang mengambil banyak manfaat dari politik negara Muawiyah, mereka berusaha memberikan “ciri agama” kepada negara tersebut. Dan untuk memperkuat posisi mereka, mereka memasukkan ribuan hadits dan membuat ribuan penafsiran yang tidak sesuai dengan maksud al-Qur`an yang semakin menguatkan pilar-pilar kekuasaan Dinasti Umawiyah, yang kemudian juga diikuti oleh para da’i di bawah kekuasaan Dinasti Abbasiyah.

Para ahli fikih dan para da’i itu telah memainkan peran sangat penting dalam mengaburkan rambu-rambu Islam dan tujuan sejati risalah Muhammad Saw. yang berpijak pada prinsip “Tidak ada paksaan dalam agama”. Mereka mengubah agama Islam yang toleran menjadi alat ekspansi dan pemaksaan kekuasaan atas bangsa-bangsa dan umat-umat yang lain. Mereka mengeksploitasi ayat-ayat al-Qur`an dan mengarang hadits-hadits palsu untuk melayani ambisi-ambisi penguasa yang disebut “khalifah”.

Imam al-Bukhari meriwatkan sebuah hadits dari Rasulullah Saw., “Kasihan Ammar, ia dibunuh oleh kelompok pembangkang. Ia mengajak mereka ke surga, [tetapi] mereka malah mengajaknya ke neraka,” [HR. al-Bukhari]. Ketika Ammar ibn Yasir terbunuh di tangan tentara Muawiyah, umat Muslim kebingungan dan mereka berdebat mengenai bagaimana mereka bisa berkhianat dengan bergabung dengan kelompok pembangkang. Tetapi bukan perkara sulit bagi Muawiyah dengan hartanya untuk membeli nasihat dan dukungan para ahli fikih sehingga ia berani mengatakan, “Yang membunuhnya (Ammar) adalah orang yang membawanya keluar dari rumah.” Maksudnya adalah Ali ibn Abi Thalib, kelompoknya adalah kelompok pembangkang.

“Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, ‘Sesungguhnya Aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi.’ Mereka berkata, ‘Mengapa Engkau hendak menjadikan [khalifah] di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah, padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji Engkau dan mensucikan Engkau?’ Tuhan berfirman, ‘Sesungguhnya Aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui,” [QS. al-Baqarah: 30].

Yang dimaksud ayat ini bukanlah khalifah seperti Yazid ibn Muawiyah yang suka mabuk-mabukan, atau al-Hajjaj ibn Yusuf al-Tsaqafi si pembunuh kejam, atau Abu al-Abbas al-Saffah (pembunuh, yang banyak mengalirkan darah), atau Abu Ja’far al-Fattak (yang banyak membunuh). Allah Maha Pengasih dan Penyayang, bagaimana mungkin mengangkat khalifah dari orang-orang hina, yaitu orang-orang yang suka memanfaatkan agama Allah untuk kepentingan-kepentingan duniawi yang merusak dengan berkata, “Aku adalah wakil dan khalifah Allah di muka bumi.”?!

Ketika Muawiyah memegang kendali kekuasaan dan mewariskannya kepada garis keturunannya secara turun-temurun, eksploitasi agama mencapai puncaknya untuk menanamkan pengaruhnya di dalam negara. Ia membeli kehormatan para ahli fikih, sehingga sebagian dari mereka ada yang mendekatinya karena harta dengan merumuskan dalil-dalil yang menjustifikasi semua tindakan Muawiyah. Ia membangun negaranya di atas kebatilan. Tak heran jika kemudian terjadi perpecahan di kalangan umat Muslim dalam konteks konflik politik atas kekuasaan. Lalu muncullah Dinasti Abbasiyah, mereka merongrong dan memberontak terhadap negara Muawiyah untuk merebut kekuasaan. Bagaimana kita menjelaskan konflik yang terjadi antara dua kelompok dalam satu agama, satu kiblat, satu nabi, dan satu Tuhan? Apa yang membuat mereka terpecah sehingga mereka saling menghunus pedang dan saling menyerang satu sama lain? Jika terjadi perbedaan pendapat, al-Qur`an telah memberikan tuntunan agar kita melakukan musyawarah. Kenapa mereka tidak memperluas wilayah musyawarah sehingga mencakup masalah-masalah pemerintahan dan politik? Mereka saling berperang sehingga ratusan ribu umat Muslim menjadi korban akibat konflik-konflik politik perebutan kekuasaan.

Semua gerakan pemberontakan pada masa-masa berikutnya di dunia Islam, itu dalam rangka perebutan kekuasaan dengan memanfaatkan “bendera agama” dan “nama Allah”. Bahkan perang-perang kemurtadan para penolak zakat di masa Abu Bakar al-Shiddiq, itu jelas membawa tujuan-tujuan politik tertentu: terdapat sejumlah tokoh yang menggunakan “bendera agama” dengan tujuan merebut posisi Nabi Saw., di antaranya Musailamah al-Kadzdzab, Thalaihah, dan al-Sajjaj. Dan setelah mereka kemudian muncul gerakan Khawarij dan seterusnya, bahkan bangsa Mongol dan Tartar ketika datang hendak menguasai tanah Arab sebagian dari mereka juga menggunakan “bendera agama” untuk menguasai dan menundukkan rakyat.

Negara-negara yang muncul dari khilafah baik di Andalusia, Maghrib, atau di wilayah mana pun di muka bumi, seluruhnya muncul akibat konflik-konflik politik dan ambisi-ambisi kekuasaan. Agama sama sekali tidak menjadi bagian dari tujuan gerakan-gerakan itu meskipun seluruhnya bersembunyi di baliknya.

Jutaan umat Muslim terbunuh akibat konflik-konflik dan perang-perang yang terjadi, padahal mereka mengucapkan “Aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad utusan Allah”, melaksanakan shalat menghadap Ka’bah, dan berpuasa di bulan Ramadhan, tetapi para penguasa tidak pernah menjauhi politik penumpahan darah umat Muslim.

Jadi, Islam politik muncul di era Muawiyah dan berkembang di tangannya, kemudian berlanjut selama 14 abad setelahnya dan sekarang membawa kita ke negara ISIS.

Topeng Agama

Meskipun sebagian mengatakan bahwa sejarah Islam politik dimulai sejak era munculnya gerakan Ikhwanul Muslimin di Mesir di awal-awal abad ke-20, namun gerakan-gerakan pemberontakan dalam sejarah Islam sesungguhnya adalah gerakan-gerakan politik yang didorong oleh kelompok-kelompok yang bersembunyi di balik agama. Bahkan gerakan Khawarij sebetulnya merupakan gerakan dengan tujuan kekuasaan.

Mereka memberontak terhadap Ali ibn Abi Thalib karena ia bersedia melakukan arbitrasi.

Mereka menganggapnya telah meletakkan kekuasaan, dan tidak ada perselisihan paham keagamaan di antara tentara mereka dan tentara Ali ibn Abi Thalib, shalat dan kiblat mereka pun sama. Untuk mewujudkan tujuan politik mereka, mereka memanfaatkan al-Qur`an guna memuluskan ambisi-ambisi kekuasaan ketika mereka mengangkat slogan “tidak ada hukum selain hukum Allah”.

Demikianlah yang dilakukan oleh kelompok ISIS sekarang ini. Kelompok Khawarij merasa kehilangan kekuasaan dan merasa termarjinalkan. Mereka memandang bahwa kekuasaan akan berpindah dari tangan Ali ibn Abi Thalib ke tangan Muawiyah. Di sini mereka melihat kesempatan untuk merebut kekuasaan.

Dan karena alasan itu mereka memerangi Ali ibn Abi Thalib dan Muawiyah secara bersamaan, sehingga tampaklah tujuan mereka yang sesungguhnya dalam upaya merebut kekuasaan dari keduanya dan bukan semata-mata karena semangat keagamaan dan hukum Allah. Mereka berhasil membunuh Ali ibn Ali Thalib tetapi gagal membunuh Muawiyah.

Pada mulanya Islam menjadi faktor bersatunya umat Muslim, tetapi pada masa-masa setelahnya Islam lebih tampak sebagai pemicu munculnya partai-partai politik di antara umat Muslim. Allah Swt. jelas berfirman, “Inilah umat kalian, umat yang satu. Dan Aku Tuhan kalian, maka sembahlah Aku.”

Namun ini rupanya tidak bisa mencegah munculnya konflik-konflik politik dan perebutan kekuasaan di kalangan umat Muslim. Dampak yang muncul akibat konflik-konflik tersebut bukanlah dampak yang bersifat keagamaan, melainkan negara-negara yang saling berhadapan: negara Umawiyah di Andalusia; negara Muwahhidin, Adarisah, dan Murabithin di Maghrib; negara Fatimiyah dan Mamalik di Mesir; negara Ayyubiyah dan Hamdaniyah di Masyriq; negara Utsmaniyah di Turki, dan juga negara-negara kecil di bawah kekuasaan partai-partai politik yang memakai topeng agama.

Setelah wilayah Islam semakin luas, bangsa-bangsa di luar Jazirah Arab semakin banyak yang tunduk kepada Islam, dan sumber-sumber daya kekuasaan semakin bertambah namun tak terdistribusikan secara adil, maka muncullah berbagai inisiatif gerakan-gerakan politik yang menentang kekuasaan di mana-mana. Sebagian besar alasannya adalah memerangi bobroknya kekuasaan dan antusiasme agama. Gerakan-gerakan ini tentu saja memerlukan simpati dan dukungan, yaitu dengan memanfaatkan sentimen-sentimen keagamaan yang kemudian melahirkan ragam partai politik yang bertujuan merebut kekuasaan, bukan menghidupkan agama. Jadi, konflik yang terjadi pada dasarnya adalah konflik ekonomi, yaitu konflik yang lebih mengutamakan kepentingan kekuasaan dan sumber-sumber daya ekonomi yang dikemas dengan kemasan agama untuk menarik simpati individu dan masyarakat.

Kita tahu bahwa pemanfaatan agama oleh gerakan-gerakan politik dan partai-partai yang muncul tujuan dasarnya adalah menakut-nakuti individu-individu muslim akan “hukuman Allah jika mereka tak berhukum dengan hukum Allah”, padahal partai-partai tersebut sesungguhnya tak benar-benar memperjuangkan agama Allah—sekedar mempermainkan emosi masyarakat muslim dengan menyentuh titik paling lemah mereka yaitu “takut kepada Allah”, karena setiap tokoh partai berbicara atas nama Allah dan bertindak seolah-olah sebagai wakil Allah di muka bumi dengan klaim bahwa partainya berasaskan syariat Allah.

Sebagaimana orang-orang terdahulu yang memanfaatkan agama dan berafilisiasi kepada suku Quraisy untuk mewujudkan tujuan-tujuan kekuasaan dengan klaim bahwa mereka adalah wakil-wakil Allah di muka bumi, para penguasa setelah mereka juga merasa paling berhak untuk menjadi penguasa, bahkan di antara mereka sampai harus membuat silsilah keluarga yang nasabnya sampai kepada Rasulullah Saw. Di sisi lain, selalu ada kehadiran para pemuka agama (rijâl al-dîn) dalam menopang dan menggerakkan sebagian besar revolusi di masa-masa lampau hingga masa kontemporer. Para penguasa dan politisi kerap memanfaatkan nama besar pemuka-pemuka agama dan syiar-syiar agama untuk menampilkan citra bahwa mereka memperjuangkan agama.[]

Bendera teroris ISIS "Menjual" nama Islam

Sumber Berita : https://rumahkitab.com/islam-politik-dari-muawiyah-hingga-isis/

Menurut beberapa sumber, pertemuan ini digagas Amr bin Ash dari kubu Muawiyah, setelah pasukan Muawiyah terpojok dalam pertempuran Shiffin, yang berlangsung di wilayah Raqqa (kini masuk wilayah Suriah).

Delegasi Ali bin Abu Thalib berjumlah 400 orang dipimpin Abu Musa Al-Asy’ari, dan sebagian di antaranya para sahabat Nabi.

Delegasi Muawiyah juga berjumlah 400 orang dipimpin Amru bin Ash, sebagian di antaranya juga dari para sahabat Nabi.

Sebelum puncak pertemuan itu, terjadi dialog antara Abu Musa Al-Asy’ari dan Amru bin Ash.

Abu Musa Al-Asy’ari sempat menawarkan untuk mengangkat Abdullah bin Umar.

Tapi Amru bin Ash menjawab dengan pertanyaan: “Kenapa bukan anak saya saja, yang Anda mengenalnya?”

Abu Musa Al-Asy’ari: “Dia (putra Amru bin Ash) adalah orang jujur, tapi Anda sudah mencocokinya dan merusaknya dengan fitnah”.

Amru bin Ash: “kekhalifaan ini hanya untuk lelaki yang memiliki geraham untuk makan (kuat), dan dia (Abdullah bin Umar) memiliki cacat”.

Abu Musa Al-Asy’ari berkata, “Wahai Amru bin Ash, bangsa Arab mengandalkan Anda setelah terjadi pertempuran dengan pedang, dan janganlah Anda mendorong umat untuk kembali ke fitnah/pertempuran”.

Amru bin Ash: “Lantas bagaimana pendapat Anda, wahai Abu Musa Al-Asy’ari?”

Abu Musa Al-Asy’ari menjawab, “Saya berpendapat bahwa kita berdua (lebih dulu harus) mencopot dua khalifah itu (Ali Abu Thalib dan Muawiyah) dari jabatan khalifah, kemudian kita serahkan kepada umat untuk memilih khalifah yang mereka yang inginkan”.

Amru bin Ash mengatakan: “Saya setuju dengan pandangan/usulah Anda”.

Lalu keduanya berjalan ke tengah para hadirin, yang sedang menunggu hasil perundingan (Tahkim).

Dan Amru bin Ash sudah sejak awal meminta dan mendorong Abu Musa Al-Asy’ari untuk berbicara lebih dulu di depan hadirin, dengan alasan lebih dulu masuk Islam dan faktor usia yang lebih tua, dan berkata “Wahai Abu Musa, silahkan memberitahu kepada hadirin tentang kesepakatan kita”.

Lalu Abu Musa mengumumkan, “Kami berdua mencapai suatu kesepakatan, dan berdoa semoga Allah menjadikannya sebagai kesepakatan yang mendamaikan umat”.

Saat itu, Ibnu Abbas dari kubu Ali bin Abu Thalib, mencoba menasehati Abu Musa Al-Asy’ari dengan mengatakan, “Amru bin Ash telah menipumu, jangan mau bicara duluan di depan hadirin. Biarkan Amru bin Ash yang bicara duluan!”

Namun Abu Musa Al-Asy’ari menolak permintaan Ibnu Abbas.

Lalu di depan hadirin dari dua kubu yang berjumlah sekitar 800 orang, Abu Musa Al-Asy’ari mengumumkan, “Kami berdua telah mencapai kesepakatan, yang kami nilai sebagai kesepakatan yang terbaik untuk umat, yaitu masing-masing dari kami berdua lebih dulu akan mencopot Ali bin Abu Thalib dan Muawiyah dari jabatan khalifah. Setelah itu, menyerahkan kepada umat Islam untuk memilih khalifah yang mereka sukai.

Dengan ini, saya nyatakan telah mencopot Ali bin Abu Thalib sebagai khalifah”.

Dan seperti yang diduga Ibnu Abbas, begitu tiba giliran Amru Ash berbicara, di depan semua hadirin, dia berkata, “Kalian telah mendengarkan sendiri, Abu Musa Al-Asy’ari telah mencopot Ali bin Abu Thalib, dan saya sendiri juga ikut mencopotnya seperti yang dilakukan Abu Musa Al-Asy’ari. Dengan demikian, dan mulai saat ini juga, saya nyatakan bahwa Muawiyah adalah khalifah, pemimpin umat. Muawiyah adalah pelanjut kekuasaan Usman bin Affan dan lebih berhak menggantikannya”.

Mendengar pernyataan Amru bin Ash tersebut, Ibnu Abbas langsung membentak Abu Musa Al-Asy’ari, yang menjawab “Saya mau bilang apa lagi, tidak ada yang bisa saya lakukan, Amru bin Ash telah menipuku", dan kemudian mulai mencaci dengan mengatakan, “Wahai Amru bin Ash, celaka kamu, kamu telah menipu dan berbuat jahat”.

Dua orang dari kubu Ali bin Thalib, yaitu Syarih dan Ibnu Umar sempat memukul Amru bin Ash dengan pedang, tapi kemudian dilerai oleh para hadirin.

Dan bisa dibayangkan bagaimana kacaunya dan gaduhnya pertemuan Tahkim tersebut.

Seluruh jajaran kubu Ali bin Abu Thalib tentu akan kecewa.

Sebaliknya, kubu Muawiyah akan senang bersuka ria.

Setelah kejadian aneh dan kacau itu, Abu Musa Al-Asy’ari meninggalkan kota Dumatul-Jandal menuju Makkah. Sementara Amru bin Ash dan anggota delegasinya meninggalkan Dumatul-Jandal untuk menemui dan memberitahu Muawiyah tentang hasil pertemuan Tahkim dan sekaligus mengucapkan selamat kepada Muawiyah sebagai khalifah.

Dan inilah awal kekuasaan Dinasti Umawiyah di Damaskus.

Sementara Ibnu Abbas dan Syarih menemui Ali bin Abu Thalib untuk memberitahu hasil pertemuan Tahkim. Dan sejak itu, setiap menunaikan shalat subuh, Ali bin Abu Thalib melakukan qunut dengan doa yang berbunyi: “Ya Allah, jatuhkan laknat-Mu kepada Muawiyah, Amru bin Ash, Habib, Abdurrahman bin Mukhlad, Ad-Dhahhak bin Qayyis, Al-Walid, dan Abu Al-A’war”.

Setelah mendengar kabar tentang doa qunut Ali bin Abu Thalib, akhirnya Muawiyah juga melakukan qunut dengan doa yang berbunyi “Ya Allah, jatuhkan laknat-Mu kepada Ali bin Abu Thalib, Ibnu Abbas, Hasan, Husain, dan Asytar”.

Catatan:

Pertama, peristiwa Tahkim di kota Dumatul-Jandal antara Amru bin Ash dari kubu Muawiyah dengan Abu Musa Al-Asy’ari dari kubu Ali bin Abu Thalib, adalah sebuah peristiwa politik.

Dan Amru bin Ash telah memanfaatkan momentum Tahkim untuk merebut kekuasaan (kekhalifaan) dari Ali bin Abu Thalib, dengan cara dan gaya seorang politisi yang genuine.

Kedua, pernyataan Amru bin Ash yang berbunyi – sekali lagi – “Kalian telah mendengarkan sendiri, Abu Musa Al-Asy’ari telah mencopot Ali bin Abu Thalib, dan saya sendiri juga ikut mencopotnya seperti yang dilakukan Abu Musa Al-Asy’ari. Dengan demikian, dan mulai saat ini juga, saya nyatakan bahwa Muawiyah adalah khalifah, pemimpin umat. Muawiyah adalah pelanjut kekuasaan Usman bin Affan dan lebih berhak menggantikannya” adalah pernyataaan, yang dalam kajian-kajian sejarah Islam, sebagai awal dari ungkapan yang melekat pada diri Muawiyah, yaitu “sya’ratu Muawiyah” (???????? ??????????) yang secara bahasa bermakna “rambut halus Muawiayah”, dan secara terminologi bermakna kelicikan dan tipu daya Muawiyah.

Ketiga, peristiwa Tahkim juga mengubur ambisi Ali bin Abu Thalib dan keturunannya dari Bani Hasyim untuk berkuasa, yang berlangsung selama berabad-abad. Dan peristiwa ini juga semakin mengkristalkan bibit-bibit sebuah gerakan dan aliran keagamaan yang kemudian kita kenal dengan nama Syiah.

Karena itu, sulit menemukan pujian dalam buku-buku karya ulama Syiah ketika membahas tentang Muawiyah dan para pendukungnya. Apalagi setelah Yazid bin Muawiyah (putra Muawiyah) berkuasa setelah ayahnya, dan melancarkan operasi pembunuhan terhadap para pendukung Ali bin Abu Thalib.

Keempat, ketika muncul gagasan Tahkim (arbitrase atau perundingan damai) dari kubu Muawiyah: yang ditandai dengan menancapkan Quran di ujung tombak, sebenarnya telah muncul kelompok dari kubu Ali bin Abu Thalib yang menolaknya sejak awal. Dan begitu Tahkim berakhir dengan tragis bagi kubu Ali bin Abu Thalib, kelompok penolak Tahkim ini kemudian memisahkan diri Ali bin Abu Thalib, dan mereka inilah yang dalam sejarah Islam dikenal sebagai kelompok Khawarij (secara bahasa bermakna keluar atau menyempal dari Ali bin Abu Thalib).

Kelima, bagi sebagian besar kalangan Sunni, peristiwa Tahkim memang akhirnya menjadi sebuah dilema etis, sebelum menjadi dilema hukum fikhi. Sebab agak sulit menciptakan “kombinasi yang ideal” antara tipu-tipu dan kelicikan Amru bin Ash yang merupakan sahabat Nabi, dengan hadits Nabi yang menegaskan “Jangan mencaci maki sahabat-sahabatku!”.

Keenam, peristiwa Tahkim – mau tidak mau – akhirnya menjadi peristiwa yang amat kontroversial, bukan hanya antara kubu Syiah dan Sunni, tapi juga di kalangan Sunni sendiri.

Dan jarang sekali buku yang mengulasnya secara detail. Buku “Sejarah Ibnu Khaldun” merupakan salah satu sumber Sunni, yang cukup detail mengulas proses terjadinya Tahkim.

Dan ini sejalan dengan posisi Ibnu Khaldun sebagai peletak dasar-dasar ilmu sosiologi Islam.

Ketujuh, sekali lagi, saya ingin menegaskan catatan pertama di atas bahwa Tahkim dengan segala kontroversi dan konsekuensinya adalah sebuah peristiwa politik secara par excellence.

Karena itu, ketika peristiwa Tahkim coba dianalisis dengan menggunakan teks-teks hukum keagamaan, memang akhirnya berujung pada kesan dipaksa-paksakan.

Syarifuddin Abdullah | Senin, 24 April 2017 / 27 Rajab 1438H.

Sumber Berita : https://indonesiana.tempo.co/read/110769/2017/04/24/sabdullah2015/arbitrase-tahkim-antara-muawayiah-dan-ali-bin-abu-thalib

Re-Post by MigoBerita / Jum'at/12102018/10.20Wita/Bjm

Bahkan, gejala semacam itu sudah ada sejak era para sahabat yang merupakan generasi terbaik sepanjang perjalanan dunia Islam.

Perseteruan politik antara Ali bin Abi Thalib RA dan Muawiyah bin Abi Sufyan pada pengujung periode pemerintahan Khulafa Rasyidun menimbulkan sejumlah perang saudara. Di antaranya yang paling terkenal adalah Pertempuran Shiffin yang terjadi pada 37 Hijriah atau hanya berselang 25 tahun pascawafatnya Rasulullah SAW.

Catatan tersebut menunjukkan, konflik berdarah yang melibatkan sesama Muslim sudah ditemukan pada masa-masa permulaan Islam. Benih-benih perpecahan di kalangan umat Islam pada era sahabat semakin berkembang sejak terbunuhnya Khalifah Utsman bin Affan RA di tangan kaum pemberontak pada 17 Juni 656 (18 Dzulhijjah 35 H).

Ali yang kemudian dipilih menjadi khalifah pengganti Utsman, menghadapi situasi negara yang tidak stabil lantaran adanya perlawanan dari beberapa kelompok, termasuk dari Muawiyah yang ketika itu menjabat sebagai gubernur Syam (Suriah).

Muawiyah yang masih memiliki hubungan kekerabatan dengan Utsman, menginginkan supaya pembunuh Utsman diadili. Namun, Muawiyah menganggap Ali tidak memiliki niat untuk melakukan hal tersebut, sehingga gubernur Suriah itu pun memberontak terhadap sang khalifah.

Menanggapi pemberontakan Muawiyah, langkah pertama yang diambil Ali adalah mencoba menyelesaikan masalah secara damai, yakni dengan mengirimkan utusannya ke Suriah.

“Proses negosiasi tersebut tidak membuahkan hasil, sehingga Ali pun memutuskan untuk memadamkan pemberontakan Muawiyah lewat jalan perang,” tulis pengamat sejarah Islam asal India, Akramulla Syed, dalam artikelnya, The Battle of Islam at Siffin.

Untuk menghadapi Muawiyah, Khalifah Ali mengirim pasukan sebanyak 90 ribu tentara ke Syam yang dibagi menjadi tujuh unit. Sementara, Muawiyah yang didukung oleh 120 ribu prajurit juga membagi pasukannya menjadi tujuh kelompok.

Ketika pasukan Ali dan Muawiyah bertemu di wilayah Shiffin, kedua pihak langsung mengambil posisi siaga. Namun, sebelum berperang, kedua kubu terlebih dulu mengirim utusannya masing-masing untuk melakukan perundingan, dengan harapan pertempuran bisa dihindari.

Ibnu Katsir dalam al-Bidayah wa an-Nihayah menyebutkan, Abu Muslim al-Khaulani beserta beberapa orang mendatangi Muawiyah dan mengatakan, “Apakah engkau menentang Ali?”

Muawiyah lantas menjawab, “Tidak, demi Allah. Sesungguhnya aku benar-benar mengetahui bahwa dia lebih utama dariku dan lebih berhak memegang khilafah daripada aku. Akan tetapi, seperti yang kalian ketahui Utsman terbunuh dalam keadaan terzalimi, sedangkan aku adalah sepupunya yang berhak meminta keadilan. Katakan kepada Ali, serahkan para pembunuh Utsman kepadaku dan aku akan tunduk kepadanya.”

Namun, Ali tetap tidak mau mengabulkan permintaan Muawiyah tersebut atas pertimbangan kemaslahatan.

Negosiasi kembali menemui jalan buntu, sehingga perang pun tak terelakkan lagi. Kontak senjata yang paling sengit antara kubu Ali dan Muawiyah berlangsung di tebing Sungai Furat selama tiga hari, yakni dari 26-28 Juli 657 (9-11 Safar 37 H).

Pertempuran inilah yang di kemudian hari dikenal dengan Perang Shiffin.Sejumlah sahabat yang memimpin pasukan di pihak Ali antara lain adalah Malik al-Ashtar, Abdullah Ibnu Abbas, Ammar bin Yasir, dan Khuzaimah bin Tsabit. Sementara, pasukan Muawiyah diperkuat oleh Amr bin Ash dan Walid bin Uqbah. (Bersambung)

Membaca Konflik antara Ali dan Muawiyah (2-Habis)

Senin 02 Mar 2015 18:25 WIB

Rep: Ahmad Islamy Jamil/

Red: Indah WulandarREPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pertempuran sengit yang berkecamuk sepanjang hari menyebabkan banyaknya korban yang berjatuhan di kedua belah pihak, terutama di kubu Muawiyah.

Kendati demikian, Ali juga kehilangan beberapa sahabat terkemuka Rasulullah SAW yang ikut mendukungnya dalam perang tersebut.

Di antara mereka adalah Hasyim bin Utba dan Ammar Yasir.Riwayat mengenai jumlah pasukan yang terbunuh di kedua belah pihak berbeda satu sama lain.

Kendati demikian, sejarawan klasik asal Inggris, Gibbon Edward dalam bukunya The History of the Decline and Fall of the Roman Empire menuturkan, jumlah tentara yang tewas di kubu Ali diperkirakan sebanyak 25 ribu orang, sedangkan di pihak Muawiyah mencapai 45 ribu orang.

Terbunuhnya Ammar bin Yasir membuat kubu Ali dan Muawiyah merasa terguncang, sehingga keduanya pun sepakat untuk berdamai. Mereka juga mengkhawatirkan wilayah perbatasan yang sedang lemah dan bisa diserang kapan saja oleh pasukan Persia dan Romawi Timur (Byzantium).

Pertempuran Shiffin berakhir imbang. Perjanjian damai antara Ali dan Muawiyah dibuat berdasarkan Alquran dan Sunnah. Adapun juru runding dari pihak Ali adalah Abu Musa al-Asy’ari, sedangkan dari kubu Muawiyah adalah Amr bin Ash.

Selang beberapa tahun setelah perundingan tersebut, kelompok yang merasa tidak puas dengan Ali merencanakan pembunuhan terhadap sang khalifah. Sepupu sekaligus menantu Rasulullah SAW itu akhirnya wafat pada 21 Ramadhan 40 H setelah diserang oleh seorang Khawarij bernama Abdurrahman ibn Muljam.

Air mata Muawiyah untuk Ali Muhammad Asy-Syallabi dalam bukunya Muawiyah bin Abu Sufyan mengisahkan, saat mendengar kabar tentang kematian Ali, Muawiyah pun menangis.

Istrinya lantas menanyakan mengapa pendiri Dinasti Umayyah itu menagisi orang yang dulu pernah memeranginya.

Muawiyah menjawab, “Kamu sebaiknya diam saja. Kamu tidak mengetahui berapa banyak manusia kehilangan keutamaan, fikih, dan ilmu karena kematiannya (Ali).”Setelah kematian Ali bin Abi Thalib, kekuasaan kekhalifahan diberikan kepada putra tertua Ali yaitu Hasan.

Namun, perseteruan antara keluarga Muawiyah dan Ali ternyata kembali berlanjut. Hasan hanya memerintah beberapa bulan sebelum akhirnya dia membuat perjanjian damai dan menyerahkan kekhalifahan kepada Muawiyah pada 661.

Sejak itulah Bani Umayyah resmi menguasai peradaban Islam.

Islam Politik: Dari Muawiyah Hingga ISIS

/in Opini /by Roland GunawanALLAH menciptakan manusia dengan fitrah, “Maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama [Allah]; [tetaplah atas] fitrah Allah yang telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. Tidak ada perubahan pada fitrah Allah. [Itulah] agama yang lurus; tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui,” [QS. al-Rum: 30].

Pada mulanya kebanyakan manusia tidak mengetahui, makanya mereka menyembah pohon dan batu, memuja api, menciptakan tuhan dengan tangan-tangan mereka sendiri dan menyekutukannya dengan Allah, karena secara fitrah mereka sadar bahwa alam semesta ini harus ada Penciptanya. Mereka yakin bahwa segala sesuatu di sekitar mereka tidak terjadi secara kebetulan. Mereka juga membayangkan adanya kekuatan besar yang menciptakan segala sesuatu. Mereka kebingungan sebagaimana kebingungan yang dirasakan oleh Nabi Ibrahim as.: ketika malam tiba, ia melihat bintang, dan ia berkata, “Ini Tuhanku.” Kemudian, ketika ia melihat rembulan, ia berkata, “Ini Tuhanku.” Kemudian, ketika ia melihat matahari, ia berkata, “Ini Tuhanku.” Sebagian besar mereka menganggap bahwa bintang, rembulan, dan matahari adalah tuhan. Mengenai mereka, benarlah apa yang dikatakan oleh Muhammad Iqbal, “Mereka menyembah bintang-bintang karena kebodohan, cahaya hidayah belum mereka dapatkan.”

Dari sini kita tahu bahwa sejak awal penciptaan manusia sudah mencari tahu tentang Allah. Ketika penglihatannya mulai terbuka dan dapat melihat berbagai keajaiban di sekitarnya, ia lalu berpikir bahwa tentu ada kekuatan yang lebih besar, kekuatan yang menciptakan semua keajaiban itu. Mereka menyangka bahwa tempat kekuatan besar itu tentulah di atas langit, sehingga mereka pun memujanya setinggi mungkin. Sebagian dari mereka menyembah bintang-bintang, sebagian lainnya menyembah sesuatu yang sangat besar atau sangat tinggi seperti pepohonan, badai, dan petir. Kemudian mereka berpikir mewujudkan tuhan dalam bentuk patung-patung yang dapat mereka jangkau saat mereka membutuhkannya, “Dan orang-orang yang mengambil pelindung selain Allah [berkata], ‘Kami tidak menyembah mereka melainkan supaya mereka mendekatkan kami kepada Allah dengan sedekat-dekatnya.’ Sesungguhnya Allah akan memutuskan di antara mereka tentang apa yang mereka berselisih padanya,” [QS. al-Zumar: 3]. Mereka memahat dan membuat patung-patung, kemudian mereka mempersembahkan kurban hewan-hewan sesembelihan guna meminta keridhaan Tuhan dan menghindari murka-Nya.

Jadi, bahkan orang-orang terdahulu yang menyembah bintang-bintang dan fenomena-fenomena alam secara fitrah mempercayai adanya Allah. Mereka benar-benar yakin bahwa Tuhan itu sangat besar dan agung, tidak ada tempat yang kuasa menampungnya selain langit yang luas. Makanya semua orang di masing-masing agama ketika berdoa mereka mengangkat tangan ke langit yang dianggap sebagai tempat bersemayamnya Allah. Itu adalah “fitrah Allah yang telah menciptakan manusia menurut fitrah itu”, sehingga manusia-manusia terdulu secara fitrah meyakini adanya Allah, hanya saja mereka belum mendapatkan petunjuk sebagaimana apa yang dikehendaki Allah kepada hamba-hamba-Nya. Kemudian Allah mengutus para nabi dan rasul untuk memberikan petunjuk kepada tauhid dan kewajiban-kewajiban kemanusiaan, karena manusia membutuhkan ketenangan dalam hidupnya. “Dan [ingatlah] ketika Ibrahim berkata, ‘Ya Tuhanku, perlihatkanlah kepadaku bagaimana Engkau menghidupkan orang-orang mati.’ Allah berfirman, ‘Belum yakinkah kamu?’ Ibrahim menjawab, ‘Aku telah meyakininya, akan tetapi agar hatiku tenang,” [QS. al-Baqarah: 260]. Tujuan diutusnya para rasul adalah untuk membuat manusia menjadi lebih tenang dalam keimanannya kepada Allah.

Bahkan, meskipun tidak menemukan kalimat “Rabb” di dalam kitab-kitab yang dibawa oleh para rasul, manusia akan tetap mengimani adanya Allah dengan akalnya, sebagaimana firman Allah, “Kami akan memperlihatkan kepada mereka tanda-tanda [kekuasaan] Kami di segenap penjuru dan pada diri mereka sendiri, sehingga jelaslah bagi mereka bahwa al-Qur`an itu adalah benar,” [QS. Fushshilat: 53]. Tanda-tanda kebesaran Allah terhampar luas di alam semesta, akal manusia dapat memahaminya dan kemudian mengetahui adanya Allah.

Allah berfirman, “Dan perangilah mereka itu, sehingga tidak ada fitnah lagi dan [sehingga] ketaatan itu hanya semata-mata untuk Allah. Jika mereka berhenti [dari memusuhi kamu], maka tidak ada permusuhan [lagi], kecuali terhadap orang-orang yang zhalim,” [QS. al-Baqarah: 193]. Allah memerintahkan kita bahwa agama hanyalah agama-Nya, tidak disekutukan dengan siapapun. Ibadah ikhlas hanya untuk Allah, tidak boleh untuk selainnya. Tidak ada sekutu bagi kekuasaan-Nya bahkan para nabi dan rasul sekali pun. “Katakanlah, ‘Sesungguhnya aku ini manusia biasa seperti kamu, yang diwahyukan kepadaku, ‘Bahwa sesungguhnya Tuhan kamu itu adalah Tuhan yang Esa.’ Barangsiapa mengharap perjumpaan dengan Tuhannya, maka hendaklah ia mengerjakan amal yang saleh dan janganlah ia mempersekutukan seorangpun dalam beribadat kepada Tuhannya,” [QS. al-Kahf: 110].

Dari paparan di atas kita tahu bahwa ibadah murni hanya untuk Allah, tidak ada satu pun makhluk yang dapat mengklaim ibadah selain Allah. Orang yang beribadah kepada Allah dengan ikhlas, maka tidak ada penghalang atau perantara antara dia dan Sang Pencipta. Manusia tidak membutuhkan siapapun setelah para rasul menyampaikan risalah dari Allah. “Katakanlah, ‘Aku bukanlah rasul yang pertama di antara rasul-rasul dan aku tidak mengetahui apa yang akan diperbuat terhadapku dan tidak [pula] terhadapmu. Aku tidak lain hanyalah mengikuti apa yang diwahyukan kepadaku dan aku tidak lain hanyalah seorang pemberi peringatan yang menjelaskan,” [QS. al-Ahqaf: 9]. Manusia yang beriman kepada Allah tidak memerlukan patung-patung dan berhala-berhala atau manusia sepertinya untuk menjadikannya dekat dengan Allah. Tidak ada penghalang dan tidak ada jarak antara dia dan Tuhannya. “Dan apabila hamba-hambaKu bertanya kepadamu tentang Aku, maka [jawablah], bahwasanya Aku adalah dekat. Aku mengabulkan permohonan orang yang berdoa apabila ia memohon kepadaKu, maka hendaklah mereka itu memenuhi [segala perintah-Ku] dan hendaklah mereka beriman kepada-Ku, agar mereka selalu berada dalam kebenaran,” [QS. al-Baqarah: 186].

Pada mulanya Rasulullah Saw. datang menyampaikan risalah kepada kaumnya di tanah Arab. Risalah yang beliau bawa adalah seruan kepada agama baru. Perjuangan rahasia yang beliau lakukan dalam berdakwah memakan waktu yang cukup lama, dan selama itu umat Muslim mengalami siksaan, bahkan mereka terusir dari Makkah ke Madinah. Dari sana Islam menjadi agama universal, dan dari sana pula dakwah Islam meluas ke seluruh dunia.

Seruan untuk mendirikan negara Islam tidak tampak dibandingkan dengan tujuan paling dasar dari dakwah Islam, yaitu menghidupkan agama Allah dan menyebarkannya di muka bumi. Tidak ada di benak Rasulullah Saw.—di saat beliau menyeru umat kepada agama Allah dan tauhid—pikiran untuk mendirikan sebuah negara seperti imperium-imperium besar di sekitar Jazirah Arab. Kalau beliau memang menghendaki itu, tentu Allah akan memudahkan jalan beliau dan mengajarkan kepada beliau bagaimana membangun dasar-dasar negara baru seperti yang beliau inginkan, apalagi semua orang yang ada di Jazirah Arab dan di sekitarnya sudah tunduk kepada agama baru itu, mereka patuh kepada Muhammad Saw. yang dianggap sebagai utusan dari Allah. Ketika kaum Quraisy menawarkan kepada beliau untuk menjadi raja, beliau menolaknya, “Demi Allah, kalau mereka meletakkan matahari di tangan kananku dan rembulan di tangan kiriku agar aku meninggalkan perkara ini (dakwah kepada Islam dan tauhid) hingga Allah menampakkannya, atau aku binasa karenanya, aku tidak akan meninggalkannya.”

Kalau Rasulullah Saw. berambisi menjadi raja dan memimpin sebuah negara, tentu beliau menerima tawaran kaum Quraisy itu dan beliau pun pasti menjadi raja bagi bangsa Arab. Di hadapan beliau terpampang banyak sekali pengalaman negara-negara dan imperium-imperium besar yang didirikan sehingga beliau bisa mengambil manfaat misalnya melalui para pedagang yang datang dari berbagai penjuru dunia ke Makkah ke Madinah. Rasulullah Saw. sangat mungkin memanfaatkan mereka untuk lebih mengenal pengalaman-pengalaman tersebut dalam rangka membangun sebuah negara kuat sebagaimana bangsa-bangsa lain yang punya negara-negara independen tersendiri saat itu. Adalah keharusan bagi beliau untuk mengajarkan para sahabat cara mengatur urusan-urusan negara sebagaimana beliau mengajarkan mereka cara mengerjakan shalat. Beliau lebih berkuasa dibandingkan Umar ibn al-Khattab untuk membentuk kantor-kantor, lebih berkuasa dibandingkan Abdul Malik ibn Marwan dalam pencetakan uang dan liberasi ekonomi dengan mengeluarkan dinar Arab. Sebagai kepala negara beliau wajib memilih seorang wakil yang kelak bisa diserahi tanggungjawab kekuasaan negara setelah beliau. Sungguh aneh orang-orang yang mengaku beriman kepada Allah dan rasul-Nya serta menyerukan Islam tetapi mereka membuat “bid’ah” negara Islam, raja yang diwariskan, dan imperium-imperium sementara Rasulullah Saw. menolak semua itu.

Rasulullah Saw. menyeru kepada “agama Allah” dan bukan kepada “negara Islam” di muka bumi. Beliau wafat, tetapi beliau tidak meninggalkan bid’ah “negara Islam”. Apa yang beliau lakukan diikuti oleh al-Khulafa’ al-Rasyidun setelahnya. Berbagai peperangan yang digerakkan oleh al-Khulafa’ al-Rasyidun tidak dalam rangka memperluas wilayah negara, karena yang dimaksud itu memang tidak ada, tetapi tujuan mereka adalah untuk menumpas kezhaliman dan mengajak manusia kepada agama Allah. Harta rampasan perang yang diperoleh mereka bagikan kepada umat Muslim sebagaimana disyariatkan Allah sebagai hak bagi orang-orang yang terlibat dalam perang. Kalau negara Islam memang ada, akan lebih baik bila al-Khulafa’ al-Rasyidun menyimpan harta tersebut dan membangun kantor khusus, kemudian membangun kantor-kantor khusus untuk mengatur urusan-urusan negara. Tetapi mereka meninggalkan semua itu dan lebih memilih menyebarkan agama Islam dan mengatur urusan-urusan sehari-hari umat Muslim sesuai dengan pesan-pesan yang terkandung di dalam al-Qur`an.

Dari Ali ibn Abi Thalib ke Muawiyah

Setelah wafatnya Ali ibn Abi Thalib dan berkuasanya Muawiyah ibn Abi Sufyan atas otoritas agama, khilafah berubah menjadi “kerajaan” yang diwariskan turun-temurun, yaitu menjadi negara politik. Muawiyah adalah seorang politisi muslim pertama di dunia Arab dengan pengertian yang sama dengan politisi zaman sekarang. Kecenderungan dan hasratnya kepada “kepemimpinan politik” lebih besar daripada “kepemimpinan agama”. “Kepemimpinan agama” menjadi ciri khas al-Khulafa’ al-Rasyidun berdasarkan kesepakatan Ahl al-Hall wa al-‘Aqd. Banyak sekali shahabat dan keluarga Nabi Saw. yang lebih berhak memegang tampuk kepemimpinan agama daripada Muawiyah, di antaranya adalah Ali ibn Abi Thalib ra., keponakan Nabi Saw. Ketika Ali ibn Abi Thalib dikudeta oleh Muawiyah, sebenarnya yang diperjuangkan oleh Ali ibn Abi Thalib adalah kepemimpinan agama setelah Rasulullah Saw. Ia melawan tentara Muawiyah untuk memperjuangkan haknya yang sudah disepakati oleh Ahl al-Hall wa al-‘Aqd melalui musyawarah, karena ia merupakan satu-satunya tokoh yang paling layak dari segi pemikiran dan pemahaman keagamaan untuk menjadi pemimpin agama. Tetapi Muawiyah ingin menjadi raja dengan sebuah imperium yang besar. Ia mengkudeta Ali ibn Abi Thalib dengan politik, bukan dengan ketakwaan, kezuhudan, dan semangat untuk menyebarkan agama Allah. Ia menang atas Ali ibn Abi Thalib dengan harta dan rekayasa politiknya.

Setelah memenangkan perang dengan siasat liciknya, Muawiyah mulai membuka ruang-ruang perdebatan mengenai arbitrasi, sebuah tradisi yang lebih dekat dengan pembangunan negara modern di suatu wilayah. Hal pertama yang dibicarakan dalam kerangka tradisi tersebut adalah soal walîyy al-‘ahd (putra mahkota) atau penerus kekuasaan setelahnya—anak menerima warisan kekuasaan dari ayahnya secara turun-temurun sebagai raja-raja Arab hingga akhir masa. Inilah yang diperingatkan oleh Abdullah ibn Umar ketika ia mendebat Muawiyah mengenai masalah peralihan khilafah kepada putranya, Yazid ibn Muawiyah. Ia mengingatkan bahwa Muawiyah telah mewariskan tradisi yang akan selalu ada di tengah-tengah umat Muslim, yaitu tradisi pewarisan khilafah kepada anak secara turun-temurun. Tradisi ini telah mengubah agama Allah menjadi negara-negara yang terpisah-pisah dan menyebabkan umat Muslim terpecah-belah hingga saat ini.

Muawiyah dan orang-orang setelahnya memanfaatkan tradisi tersebut untuk menguasai bangsa-bangsa dan umat-umat non-Arab. Kemudian terjadilah perang-perang pencaplokan terhadap tanah-tanah negeri-negeri lain dengan tujuan memperluas wilayah negara kekuasaan dengan mengeksploitasi agama untuk tujuan-tujuan politik. Akibatnya, khilafah Rasulullah Saw. menjadi negara Islam yang bertujuan memperluas wilayah kekuasaan ke negeri-negeri yang lain. Dalam kerangka perubahan mendasar tersebut muncul kelas ahli fikih dan da’i yang mengambil banyak manfaat dari politik negara Muawiyah, mereka berusaha memberikan “ciri agama” kepada negara tersebut. Dan untuk memperkuat posisi mereka, mereka memasukkan ribuan hadits dan membuat ribuan penafsiran yang tidak sesuai dengan maksud al-Qur`an yang semakin menguatkan pilar-pilar kekuasaan Dinasti Umawiyah, yang kemudian juga diikuti oleh para da’i di bawah kekuasaan Dinasti Abbasiyah.

Para ahli fikih dan para da’i itu telah memainkan peran sangat penting dalam mengaburkan rambu-rambu Islam dan tujuan sejati risalah Muhammad Saw. yang berpijak pada prinsip “Tidak ada paksaan dalam agama”. Mereka mengubah agama Islam yang toleran menjadi alat ekspansi dan pemaksaan kekuasaan atas bangsa-bangsa dan umat-umat yang lain. Mereka mengeksploitasi ayat-ayat al-Qur`an dan mengarang hadits-hadits palsu untuk melayani ambisi-ambisi penguasa yang disebut “khalifah”.

Imam al-Bukhari meriwatkan sebuah hadits dari Rasulullah Saw., “Kasihan Ammar, ia dibunuh oleh kelompok pembangkang. Ia mengajak mereka ke surga, [tetapi] mereka malah mengajaknya ke neraka,” [HR. al-Bukhari]. Ketika Ammar ibn Yasir terbunuh di tangan tentara Muawiyah, umat Muslim kebingungan dan mereka berdebat mengenai bagaimana mereka bisa berkhianat dengan bergabung dengan kelompok pembangkang. Tetapi bukan perkara sulit bagi Muawiyah dengan hartanya untuk membeli nasihat dan dukungan para ahli fikih sehingga ia berani mengatakan, “Yang membunuhnya (Ammar) adalah orang yang membawanya keluar dari rumah.” Maksudnya adalah Ali ibn Abi Thalib, kelompoknya adalah kelompok pembangkang.

“Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, ‘Sesungguhnya Aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi.’ Mereka berkata, ‘Mengapa Engkau hendak menjadikan [khalifah] di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah, padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji Engkau dan mensucikan Engkau?’ Tuhan berfirman, ‘Sesungguhnya Aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui,” [QS. al-Baqarah: 30].

Yang dimaksud ayat ini bukanlah khalifah seperti Yazid ibn Muawiyah yang suka mabuk-mabukan, atau al-Hajjaj ibn Yusuf al-Tsaqafi si pembunuh kejam, atau Abu al-Abbas al-Saffah (pembunuh, yang banyak mengalirkan darah), atau Abu Ja’far al-Fattak (yang banyak membunuh). Allah Maha Pengasih dan Penyayang, bagaimana mungkin mengangkat khalifah dari orang-orang hina, yaitu orang-orang yang suka memanfaatkan agama Allah untuk kepentingan-kepentingan duniawi yang merusak dengan berkata, “Aku adalah wakil dan khalifah Allah di muka bumi.”?!

Ketika Muawiyah memegang kendali kekuasaan dan mewariskannya kepada garis keturunannya secara turun-temurun, eksploitasi agama mencapai puncaknya untuk menanamkan pengaruhnya di dalam negara. Ia membeli kehormatan para ahli fikih, sehingga sebagian dari mereka ada yang mendekatinya karena harta dengan merumuskan dalil-dalil yang menjustifikasi semua tindakan Muawiyah. Ia membangun negaranya di atas kebatilan. Tak heran jika kemudian terjadi perpecahan di kalangan umat Muslim dalam konteks konflik politik atas kekuasaan. Lalu muncullah Dinasti Abbasiyah, mereka merongrong dan memberontak terhadap negara Muawiyah untuk merebut kekuasaan. Bagaimana kita menjelaskan konflik yang terjadi antara dua kelompok dalam satu agama, satu kiblat, satu nabi, dan satu Tuhan? Apa yang membuat mereka terpecah sehingga mereka saling menghunus pedang dan saling menyerang satu sama lain? Jika terjadi perbedaan pendapat, al-Qur`an telah memberikan tuntunan agar kita melakukan musyawarah. Kenapa mereka tidak memperluas wilayah musyawarah sehingga mencakup masalah-masalah pemerintahan dan politik? Mereka saling berperang sehingga ratusan ribu umat Muslim menjadi korban akibat konflik-konflik politik perebutan kekuasaan.

Semua gerakan pemberontakan pada masa-masa berikutnya di dunia Islam, itu dalam rangka perebutan kekuasaan dengan memanfaatkan “bendera agama” dan “nama Allah”. Bahkan perang-perang kemurtadan para penolak zakat di masa Abu Bakar al-Shiddiq, itu jelas membawa tujuan-tujuan politik tertentu: terdapat sejumlah tokoh yang menggunakan “bendera agama” dengan tujuan merebut posisi Nabi Saw., di antaranya Musailamah al-Kadzdzab, Thalaihah, dan al-Sajjaj. Dan setelah mereka kemudian muncul gerakan Khawarij dan seterusnya, bahkan bangsa Mongol dan Tartar ketika datang hendak menguasai tanah Arab sebagian dari mereka juga menggunakan “bendera agama” untuk menguasai dan menundukkan rakyat.

Negara-negara yang muncul dari khilafah baik di Andalusia, Maghrib, atau di wilayah mana pun di muka bumi, seluruhnya muncul akibat konflik-konflik politik dan ambisi-ambisi kekuasaan. Agama sama sekali tidak menjadi bagian dari tujuan gerakan-gerakan itu meskipun seluruhnya bersembunyi di baliknya.

Jutaan umat Muslim terbunuh akibat konflik-konflik dan perang-perang yang terjadi, padahal mereka mengucapkan “Aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad utusan Allah”, melaksanakan shalat menghadap Ka’bah, dan berpuasa di bulan Ramadhan, tetapi para penguasa tidak pernah menjauhi politik penumpahan darah umat Muslim.

Jadi, Islam politik muncul di era Muawiyah dan berkembang di tangannya, kemudian berlanjut selama 14 abad setelahnya dan sekarang membawa kita ke negara ISIS.

Topeng Agama

Meskipun sebagian mengatakan bahwa sejarah Islam politik dimulai sejak era munculnya gerakan Ikhwanul Muslimin di Mesir di awal-awal abad ke-20, namun gerakan-gerakan pemberontakan dalam sejarah Islam sesungguhnya adalah gerakan-gerakan politik yang didorong oleh kelompok-kelompok yang bersembunyi di balik agama. Bahkan gerakan Khawarij sebetulnya merupakan gerakan dengan tujuan kekuasaan.

Mereka memberontak terhadap Ali ibn Abi Thalib karena ia bersedia melakukan arbitrasi.

Mereka menganggapnya telah meletakkan kekuasaan, dan tidak ada perselisihan paham keagamaan di antara tentara mereka dan tentara Ali ibn Abi Thalib, shalat dan kiblat mereka pun sama. Untuk mewujudkan tujuan politik mereka, mereka memanfaatkan al-Qur`an guna memuluskan ambisi-ambisi kekuasaan ketika mereka mengangkat slogan “tidak ada hukum selain hukum Allah”.

Demikianlah yang dilakukan oleh kelompok ISIS sekarang ini. Kelompok Khawarij merasa kehilangan kekuasaan dan merasa termarjinalkan. Mereka memandang bahwa kekuasaan akan berpindah dari tangan Ali ibn Abi Thalib ke tangan Muawiyah. Di sini mereka melihat kesempatan untuk merebut kekuasaan.

Dan karena alasan itu mereka memerangi Ali ibn Abi Thalib dan Muawiyah secara bersamaan, sehingga tampaklah tujuan mereka yang sesungguhnya dalam upaya merebut kekuasaan dari keduanya dan bukan semata-mata karena semangat keagamaan dan hukum Allah. Mereka berhasil membunuh Ali ibn Ali Thalib tetapi gagal membunuh Muawiyah.

Pada mulanya Islam menjadi faktor bersatunya umat Muslim, tetapi pada masa-masa setelahnya Islam lebih tampak sebagai pemicu munculnya partai-partai politik di antara umat Muslim. Allah Swt. jelas berfirman, “Inilah umat kalian, umat yang satu. Dan Aku Tuhan kalian, maka sembahlah Aku.”

Namun ini rupanya tidak bisa mencegah munculnya konflik-konflik politik dan perebutan kekuasaan di kalangan umat Muslim. Dampak yang muncul akibat konflik-konflik tersebut bukanlah dampak yang bersifat keagamaan, melainkan negara-negara yang saling berhadapan: negara Umawiyah di Andalusia; negara Muwahhidin, Adarisah, dan Murabithin di Maghrib; negara Fatimiyah dan Mamalik di Mesir; negara Ayyubiyah dan Hamdaniyah di Masyriq; negara Utsmaniyah di Turki, dan juga negara-negara kecil di bawah kekuasaan partai-partai politik yang memakai topeng agama.

Setelah wilayah Islam semakin luas, bangsa-bangsa di luar Jazirah Arab semakin banyak yang tunduk kepada Islam, dan sumber-sumber daya kekuasaan semakin bertambah namun tak terdistribusikan secara adil, maka muncullah berbagai inisiatif gerakan-gerakan politik yang menentang kekuasaan di mana-mana. Sebagian besar alasannya adalah memerangi bobroknya kekuasaan dan antusiasme agama. Gerakan-gerakan ini tentu saja memerlukan simpati dan dukungan, yaitu dengan memanfaatkan sentimen-sentimen keagamaan yang kemudian melahirkan ragam partai politik yang bertujuan merebut kekuasaan, bukan menghidupkan agama. Jadi, konflik yang terjadi pada dasarnya adalah konflik ekonomi, yaitu konflik yang lebih mengutamakan kepentingan kekuasaan dan sumber-sumber daya ekonomi yang dikemas dengan kemasan agama untuk menarik simpati individu dan masyarakat.

Kita tahu bahwa pemanfaatan agama oleh gerakan-gerakan politik dan partai-partai yang muncul tujuan dasarnya adalah menakut-nakuti individu-individu muslim akan “hukuman Allah jika mereka tak berhukum dengan hukum Allah”, padahal partai-partai tersebut sesungguhnya tak benar-benar memperjuangkan agama Allah—sekedar mempermainkan emosi masyarakat muslim dengan menyentuh titik paling lemah mereka yaitu “takut kepada Allah”, karena setiap tokoh partai berbicara atas nama Allah dan bertindak seolah-olah sebagai wakil Allah di muka bumi dengan klaim bahwa partainya berasaskan syariat Allah.

Sebagaimana orang-orang terdahulu yang memanfaatkan agama dan berafilisiasi kepada suku Quraisy untuk mewujudkan tujuan-tujuan kekuasaan dengan klaim bahwa mereka adalah wakil-wakil Allah di muka bumi, para penguasa setelah mereka juga merasa paling berhak untuk menjadi penguasa, bahkan di antara mereka sampai harus membuat silsilah keluarga yang nasabnya sampai kepada Rasulullah Saw. Di sisi lain, selalu ada kehadiran para pemuka agama (rijâl al-dîn) dalam menopang dan menggerakkan sebagian besar revolusi di masa-masa lampau hingga masa kontemporer. Para penguasa dan politisi kerap memanfaatkan nama besar pemuka-pemuka agama dan syiar-syiar agama untuk menampilkan citra bahwa mereka memperjuangkan agama.[]

Bendera teroris ISIS "Menjual" nama Islam

Sumber Berita : https://rumahkitab.com/islam-politik-dari-muawiyah-hingga-isis/

Arbitrase (Tahkim) antara Muawiyah dan Ali bin Abu Thalib

Sekitar 6 bulan paska Perang Shiffin (yang berlangsung sekitar bulan Muharram-Safar tahun 37 H, bertepatan Mei – Juli 657M), delegasi Ali bin Abu Thalib dan delegasi Muawiyah bin Abu Sofyan akhirnya sepakat bertemu di Kota Dumatul-Jandal, yang secara geografis terletak antara Madinah dan Damaskus (dan kini masuk wilayah Arab Saudi).Menurut beberapa sumber, pertemuan ini digagas Amr bin Ash dari kubu Muawiyah, setelah pasukan Muawiyah terpojok dalam pertempuran Shiffin, yang berlangsung di wilayah Raqqa (kini masuk wilayah Suriah).

Delegasi Ali bin Abu Thalib berjumlah 400 orang dipimpin Abu Musa Al-Asy’ari, dan sebagian di antaranya para sahabat Nabi.

Delegasi Muawiyah juga berjumlah 400 orang dipimpin Amru bin Ash, sebagian di antaranya juga dari para sahabat Nabi.

Sebelum puncak pertemuan itu, terjadi dialog antara Abu Musa Al-Asy’ari dan Amru bin Ash.

Abu Musa Al-Asy’ari sempat menawarkan untuk mengangkat Abdullah bin Umar.

Tapi Amru bin Ash menjawab dengan pertanyaan: “Kenapa bukan anak saya saja, yang Anda mengenalnya?”

Abu Musa Al-Asy’ari: “Dia (putra Amru bin Ash) adalah orang jujur, tapi Anda sudah mencocokinya dan merusaknya dengan fitnah”.

Amru bin Ash: “kekhalifaan ini hanya untuk lelaki yang memiliki geraham untuk makan (kuat), dan dia (Abdullah bin Umar) memiliki cacat”.

Abu Musa Al-Asy’ari berkata, “Wahai Amru bin Ash, bangsa Arab mengandalkan Anda setelah terjadi pertempuran dengan pedang, dan janganlah Anda mendorong umat untuk kembali ke fitnah/pertempuran”.

Amru bin Ash: “Lantas bagaimana pendapat Anda, wahai Abu Musa Al-Asy’ari?”

Abu Musa Al-Asy’ari menjawab, “Saya berpendapat bahwa kita berdua (lebih dulu harus) mencopot dua khalifah itu (Ali Abu Thalib dan Muawiyah) dari jabatan khalifah, kemudian kita serahkan kepada umat untuk memilih khalifah yang mereka yang inginkan”.

Amru bin Ash mengatakan: “Saya setuju dengan pandangan/usulah Anda”.

Lalu keduanya berjalan ke tengah para hadirin, yang sedang menunggu hasil perundingan (Tahkim).

Dan Amru bin Ash sudah sejak awal meminta dan mendorong Abu Musa Al-Asy’ari untuk berbicara lebih dulu di depan hadirin, dengan alasan lebih dulu masuk Islam dan faktor usia yang lebih tua, dan berkata “Wahai Abu Musa, silahkan memberitahu kepada hadirin tentang kesepakatan kita”.

Lalu Abu Musa mengumumkan, “Kami berdua mencapai suatu kesepakatan, dan berdoa semoga Allah menjadikannya sebagai kesepakatan yang mendamaikan umat”.

Saat itu, Ibnu Abbas dari kubu Ali bin Abu Thalib, mencoba menasehati Abu Musa Al-Asy’ari dengan mengatakan, “Amru bin Ash telah menipumu, jangan mau bicara duluan di depan hadirin. Biarkan Amru bin Ash yang bicara duluan!”

Namun Abu Musa Al-Asy’ari menolak permintaan Ibnu Abbas.

Lalu di depan hadirin dari dua kubu yang berjumlah sekitar 800 orang, Abu Musa Al-Asy’ari mengumumkan, “Kami berdua telah mencapai kesepakatan, yang kami nilai sebagai kesepakatan yang terbaik untuk umat, yaitu masing-masing dari kami berdua lebih dulu akan mencopot Ali bin Abu Thalib dan Muawiyah dari jabatan khalifah. Setelah itu, menyerahkan kepada umat Islam untuk memilih khalifah yang mereka sukai.

Dengan ini, saya nyatakan telah mencopot Ali bin Abu Thalib sebagai khalifah”.

Dan seperti yang diduga Ibnu Abbas, begitu tiba giliran Amru Ash berbicara, di depan semua hadirin, dia berkata, “Kalian telah mendengarkan sendiri, Abu Musa Al-Asy’ari telah mencopot Ali bin Abu Thalib, dan saya sendiri juga ikut mencopotnya seperti yang dilakukan Abu Musa Al-Asy’ari. Dengan demikian, dan mulai saat ini juga, saya nyatakan bahwa Muawiyah adalah khalifah, pemimpin umat. Muawiyah adalah pelanjut kekuasaan Usman bin Affan dan lebih berhak menggantikannya”.

Mendengar pernyataan Amru bin Ash tersebut, Ibnu Abbas langsung membentak Abu Musa Al-Asy’ari, yang menjawab “Saya mau bilang apa lagi, tidak ada yang bisa saya lakukan, Amru bin Ash telah menipuku", dan kemudian mulai mencaci dengan mengatakan, “Wahai Amru bin Ash, celaka kamu, kamu telah menipu dan berbuat jahat”.

Dua orang dari kubu Ali bin Thalib, yaitu Syarih dan Ibnu Umar sempat memukul Amru bin Ash dengan pedang, tapi kemudian dilerai oleh para hadirin.

Dan bisa dibayangkan bagaimana kacaunya dan gaduhnya pertemuan Tahkim tersebut.

Seluruh jajaran kubu Ali bin Abu Thalib tentu akan kecewa.

Sebaliknya, kubu Muawiyah akan senang bersuka ria.

Setelah kejadian aneh dan kacau itu, Abu Musa Al-Asy’ari meninggalkan kota Dumatul-Jandal menuju Makkah. Sementara Amru bin Ash dan anggota delegasinya meninggalkan Dumatul-Jandal untuk menemui dan memberitahu Muawiyah tentang hasil pertemuan Tahkim dan sekaligus mengucapkan selamat kepada Muawiyah sebagai khalifah.

Dan inilah awal kekuasaan Dinasti Umawiyah di Damaskus.

Sementara Ibnu Abbas dan Syarih menemui Ali bin Abu Thalib untuk memberitahu hasil pertemuan Tahkim. Dan sejak itu, setiap menunaikan shalat subuh, Ali bin Abu Thalib melakukan qunut dengan doa yang berbunyi: “Ya Allah, jatuhkan laknat-Mu kepada Muawiyah, Amru bin Ash, Habib, Abdurrahman bin Mukhlad, Ad-Dhahhak bin Qayyis, Al-Walid, dan Abu Al-A’war”.

Setelah mendengar kabar tentang doa qunut Ali bin Abu Thalib, akhirnya Muawiyah juga melakukan qunut dengan doa yang berbunyi “Ya Allah, jatuhkan laknat-Mu kepada Ali bin Abu Thalib, Ibnu Abbas, Hasan, Husain, dan Asytar”.

Catatan:

Pertama, peristiwa Tahkim di kota Dumatul-Jandal antara Amru bin Ash dari kubu Muawiyah dengan Abu Musa Al-Asy’ari dari kubu Ali bin Abu Thalib, adalah sebuah peristiwa politik.

Dan Amru bin Ash telah memanfaatkan momentum Tahkim untuk merebut kekuasaan (kekhalifaan) dari Ali bin Abu Thalib, dengan cara dan gaya seorang politisi yang genuine.

Kedua, pernyataan Amru bin Ash yang berbunyi – sekali lagi – “Kalian telah mendengarkan sendiri, Abu Musa Al-Asy’ari telah mencopot Ali bin Abu Thalib, dan saya sendiri juga ikut mencopotnya seperti yang dilakukan Abu Musa Al-Asy’ari. Dengan demikian, dan mulai saat ini juga, saya nyatakan bahwa Muawiyah adalah khalifah, pemimpin umat. Muawiyah adalah pelanjut kekuasaan Usman bin Affan dan lebih berhak menggantikannya” adalah pernyataaan, yang dalam kajian-kajian sejarah Islam, sebagai awal dari ungkapan yang melekat pada diri Muawiyah, yaitu “sya’ratu Muawiyah” (???????? ??????????) yang secara bahasa bermakna “rambut halus Muawiayah”, dan secara terminologi bermakna kelicikan dan tipu daya Muawiyah.

Ketiga, peristiwa Tahkim juga mengubur ambisi Ali bin Abu Thalib dan keturunannya dari Bani Hasyim untuk berkuasa, yang berlangsung selama berabad-abad. Dan peristiwa ini juga semakin mengkristalkan bibit-bibit sebuah gerakan dan aliran keagamaan yang kemudian kita kenal dengan nama Syiah.

Karena itu, sulit menemukan pujian dalam buku-buku karya ulama Syiah ketika membahas tentang Muawiyah dan para pendukungnya. Apalagi setelah Yazid bin Muawiyah (putra Muawiyah) berkuasa setelah ayahnya, dan melancarkan operasi pembunuhan terhadap para pendukung Ali bin Abu Thalib.

Keempat, ketika muncul gagasan Tahkim (arbitrase atau perundingan damai) dari kubu Muawiyah: yang ditandai dengan menancapkan Quran di ujung tombak, sebenarnya telah muncul kelompok dari kubu Ali bin Abu Thalib yang menolaknya sejak awal. Dan begitu Tahkim berakhir dengan tragis bagi kubu Ali bin Abu Thalib, kelompok penolak Tahkim ini kemudian memisahkan diri Ali bin Abu Thalib, dan mereka inilah yang dalam sejarah Islam dikenal sebagai kelompok Khawarij (secara bahasa bermakna keluar atau menyempal dari Ali bin Abu Thalib).

Kelima, bagi sebagian besar kalangan Sunni, peristiwa Tahkim memang akhirnya menjadi sebuah dilema etis, sebelum menjadi dilema hukum fikhi. Sebab agak sulit menciptakan “kombinasi yang ideal” antara tipu-tipu dan kelicikan Amru bin Ash yang merupakan sahabat Nabi, dengan hadits Nabi yang menegaskan “Jangan mencaci maki sahabat-sahabatku!”.

Keenam, peristiwa Tahkim – mau tidak mau – akhirnya menjadi peristiwa yang amat kontroversial, bukan hanya antara kubu Syiah dan Sunni, tapi juga di kalangan Sunni sendiri.

Dan jarang sekali buku yang mengulasnya secara detail. Buku “Sejarah Ibnu Khaldun” merupakan salah satu sumber Sunni, yang cukup detail mengulas proses terjadinya Tahkim.

Dan ini sejalan dengan posisi Ibnu Khaldun sebagai peletak dasar-dasar ilmu sosiologi Islam.

Ketujuh, sekali lagi, saya ingin menegaskan catatan pertama di atas bahwa Tahkim dengan segala kontroversi dan konsekuensinya adalah sebuah peristiwa politik secara par excellence.